As cólicas em muitas perspectivas

Notas sobre A Menstruação de Valter Hugo Mãe, de Carla Diacov (Casa Mãe, 2017)

Por Marcelo Reis de Mello

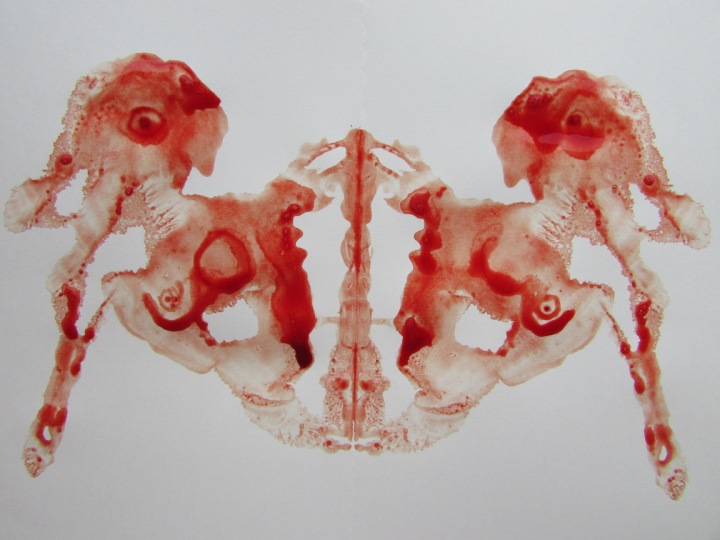

Na primeira vez que li A menstruação de Valter Hugo Mãe estava em Ponta Grossa, no interior do Paraná com a minha família. Meu pai, meu irmão e eu resolvemos levar as minhas sobrinhas para um acampamento no mato, perto de uma cachoeira. Levei o livro. Fiquei meio atordoado, não entendi direito. À tarde, depois de um mergulho no rio, li a entrevista como quem lê a legenda explicativa de uma obra de arte contemporânea. Ajudou um pouco. Achei a entrevista muito bonita, mas continuei nu e desconfortável diante do texto. Havia também aquelas aquarelas de sangue menstrual entre os poemas, sobre as quais eu não sabia dizer nem mesmo se gostava ou não. Seduzia-me o tom. Gostava do vermelho diluído na palidez do papel.

No primeiro semestre de 2018 ofereci um curso de poesia contemporânea na UERJ, dentro do qual retomei a leitura do livro da Carla, mas desta vez coletivamente. A experiência de uma releitura em voz alta, poema a poema, com uma turma composta quase totalmente por mulheres, abriu novas perspectivas. Não que eu tenha (ou que tenhamos, juntos) “entendido” o livro, mas fomos capaz de abri-lo e explorá-lo sob novas chaves, reivindicando outro campo de forças. A elas agradeço.[1] Veio o debate sob o signo da menstruação, sobre o que este sangue significa ou deixaria de significar; sobre o modo pelo qual a poeta chama o texto ao sangue (e o sangue ao texto) sem reforçar clichês. Não, este sangue não definiria para nós o que é a mulher. Atente-se ao título, estranho como o resto. Sua escrita sangrenta não é panfletária, é sinestésica: textura, cor, cheiro. “[Vermelho] é meu cheiro da sorte”, diz Carla na entrevista a VHM ao fim do livro.

Falando em sinestesia, que como se sabe não é apenas uma figura de linguagem, mas também uma rara condição neurológica, lembro-me de ter lido a respeito de uma chacota sofrida na escola por um aluno sinesteta, ao perguntar a um colega – “De que cor é o seu cinco?”. Isso para dizer que neste caso específico, para este livro, a escolha (editorial?) da impressão das letras em vermelho foi um tremendo acerto. Não apenas por se tratar de uma escrita de sangue. Isso o poeta russo Serguei Iessiênin já havia experimentado em 28 de dezembro de 1925. Mas principalmente porque os sinestetas que associam letras a cores costumam ter um desafio a mais quando o texto é colorido. Se a pessoa associa a letra B ao amarelo ocre, por exemplo, e o texto vem escrito em vermelho, o cérebro confunde os estímulos. Que cor estou lendo? Com isso obviamente não quero dizer que todos “sofremos” de sinestesia, mas que a poesia da Carla propõe este desarranjo ou rearranjo dos sentidos. Ali somos incitados e exorbitar as leis do olho, do nariz, dos ouvidos, da pele, da boca – ruem as normas do corpo, a nossa suposta normalidade.

Antes de prosseguir, abro um parêntesis para trazer ao debate outro livro fundamental, hoje: O útero é do tamanho de um punho, de Angélica Freitas. Nos poemas publicados em 2012, a gaúcha investe em formas ácidas de humor, pulverizando a subjetividade e multiplicando as perspectivas ao filiar-se a procedimentos inventivos e “não-criativos”, como no caso dos três poemas escritos com “googlagem”. Os estereótipos são repetidos até se esfacelarem no riso, um riso amarelo. E os dêiticos (partículas indicadoras de pessoa, tempo, espaço) não indicam muito mais do que um embaralhamento da subjetividade (não se diz “eu” ou “tu”, mas “a mulher”). Aliás, quem ali diz? A poeta Angélica? A mulher Angélica? A mulher? Os logaritmos do mecanismo de busca? Os homens que buscam o que “a mulher quer” no Google?): poesia, portanto, onde a construção mulher vai aos poucos se desintegrando

(…)

(a mulher é uma construção

com buracos demais

vaza

(…)

Voltando ao livro da Carla, podemos perceber que o desmoronamento da construção se anuncia e enuncia também, mas de outro modo. Nos dois livros a mulher é uma construção que vaza, e nos dois livros a repetição é fundamental para esvaziar os estereótipos. Mas aqui já não sobra uma acidez e um riso amarelo; talvez um amargor delicado e um riso confuso, doido. A trapaça de Carla se dá para além da insistência na mensagem (na palavra), que, aqui, deslocada, desconjuntada dos seus referentes habituais, faz tremer o próprio código onde se insere (a língua). Não é, como também não era no caso de Angélica, uma técnica nova. Mas se realiza com equivalente habilidade. O que poderia ter virado um inventário trocadilhesco quase-engraçado se transfigura, no caso de Carla, em voragem. Ao boicotar construções previsíveis, lugares-comuns, substituindo algumas palavras por surpreendentes parônimas (palavras parecidas), acabamos diante – e simultaneamente – do familiar e do estranho. Poderíamos inclusive voltar a esta definição freudiana de estranho (unheimlich): um familiar (heimlich) que se perdeu.

O verso do livro que dá título a estas nossas notas serve como um primeiro exemplo. Ao invés de dizer “as coisas em muitas perspectivas”, a poeta diz: “as cólicas em muitas perspectivas”, como se (nos ou se ou te) perguntasse ao mesmo tempo “que coisa é uma cólica?” ou “que cólica é uma coisa?”, ou ainda “que coisa é uma perspectiva em muitas cólicas?” e assim por diante. O primeiro poema do livro já começa assim:

a vênus de willendorf tem

a capacidade aberta e usada desde sempre

(…)

era usada como amuleto era

usada como objeto de limpeza abjeto

introduzido na

capacidade das vênus ordinárias

(…)

Vemos que os substantivos femininos cavidade e capacidade se confundem, assim como o substantivo masculino objeto e o adjetivo substantivo masculino abjeto, primeiro por substituição e depois por contiguidade, amplificando o potencial analógico do texto. E acontece que estas pequenas trapaças desestabilizam a leitura como um todo, porque ao prosseguir já não sabemos se estamos diante de um elemento em seu lugar “natural” ou de uma palavra substituta, uma parônima qualquer. Ficamos como cegos numa casa que é e não é a nossa, tateando cada coisa para tentar, por via das sensações, ter acesso ao sentido. Novamente: este é o princípio sinestésico, fundador da poesia de Carla em A Menstruação de VHM. Porque se sabe, desde o início, que não há nada natural nem de sobrenatural na linguagem, apenas naturalizações e furos: movemo-nos na ficção dos corpos.

Além dessa camada intralinguística ou sublingual, ao pesquisar na internet (olha o Google de novo) ficamos sabendo que este primeiro poema explora e desdobra as discussões em torno da vênus excêntrica, a pequena e obesa Vênus de Willendorf: uma estátua esculpida entre 28.000 e 25.000 anos antes de Cristo, sobre a qual muito pouco se sabe: “seria um amuleto?”, “representava a fertilidade?”, “era enfiada na vagina?”. Depreende-se que nem sobre a deusa (aqui uma figura totalmente fora do padrão clássico) nem sobre as “vênus ordinárias” podemos conhecer muitas coisas ao certo, exceto o fato de que elas jamais deixaram de ser usadas: “hojendia os especialistas usam / a vênus de willendorf / em suas especialidades / (…)”.

Daí a impressão de que os poemas são “meio loucos”. Daí eu não ter “entendido” ao ler o livro depois de um banho de cachoeira com as minhas sobrinhas. Um amigo poeta chegou a me dizer que só entendia “os poemas da Diacov” depois de fumar maconha. Outro dia nos encontramos novamente, este amigo e eu. Propus a ele uma solução mais careta, porém não menos divertida: ao invés de fumar (ou ao invés de apenas fumar), enfrentar pelo menos três vezes cada poema. De preferência coletivamente. Porque poemas escritos em solidão não cobram, necessariamente, uma leitura solitária. Assim como poemas narcotizantes não pedem, necessariamente, um complemento material. De qualquer modo, ficam aqui pelo menos duas dicas de leitura.

Outro aspecto que merece menção é o fato de que a poeta está, desde o início, em diálogo com o escritor português Valter Hugo Mãe. Não apenas um homem, mas um homem que trouxe ao próprio nome o nome Mãe. Útero é uma palavra que nos acompanha aqui. Este é o nome de um dos livros dele, também. E foi Mãe, famoso por seus Romances, quem propôs à Carla escrever este poemário – A menstruação…, em contato ou não com os seus próprios livros. O contato acontece, em maior ou menor profundidade a cada página, colocando-nos diante de outro rasgo, mais uma desd(obra). Se pensarmos no poema de abertura sobre a estátua da Vênus de Willendorf, e que ela pode estar começando ali uma conversa com a e o Mãe, percebemos o tamanho do abismo. Mise em abyme. Isso é força. Uma força de formiga que se comunica pelo cheiro, guiando-se por trilhas de feromônio:

(…)

ELA CARREGA ATÉ CEM VEZES SEU PESO

NÃO SEGUE LINHAS RETAS

ANDA AOS BANDOS TROPEÇA

SE ALGUÉM OU ALGO ATRAVESSAR SEU CAMINHO

ELA SE PERDE DO CHEIRO DAS OUTRAS FORMAS

FORMIGAS

SE PERDE DA PRÓPRIA FORMAÇÃO

(…)

Some-se a todos os desafios para entrar no livro (um pouco cegos, um pouco com uma formiga) o fato de que ao lado dos poemas encontramos pinturas mais ou menos figurativas, feitas com o sangue das paredes internas do útero da poeta. Pode-se e deve-se continuar batendo na tecla dos tabus que persistem ainda hoje, no discurso marqueteiro e bizarro da indústria de absorventes, que vende uma falaciosa sujidade do sangue menstrual, na quase sempre deturpada visão do contingente masculino sobre o tema (onde inevitavelmente me incluo), na catarse dos traumas pessoais (episódios de vazamentos em público), tudo isso que de algum modo vem no livro, direta ou indiretamente.

Mas eu gostaria de insistir, sem atenuar a urgência das pautas, no quanto o signo do sangue, seja por via das “aquarelas” ou dos versos vermelhos deste livro, devém aqui como estratégia de abertura. Abertura dos significados aos quais gostaríamos de nos agarrar, mas que acabam cedendo, vazam, como se os próprios poemas fossem uma espécie de resíduo fecundante porém não fecundado de um óvulo, como se as palavras fossem de algum modo tão inúteis (frente a uma visão de “vida útil” e organizada: um “ciclo reprodutivo”) e sobrassem, sanguinolentos, apenas alguns versos torcidos entre discretos coágulos – este vermelho que lava, que leva consigo uma certa ideia de humanidade, este sangue – não o sangue do meu sangue – mas este, o filho possível:

um

filho mergulha salta

ao brilho à fundição das dimensões

um filho flutua

um ovo vingado a mil segredos

um filho entoa o nome de um pai de um deus

liquidifica no caldo filho a família mãe todos os fios

um filho existe desde quando

um filho de sangue dizem de sangue

sangue do meu sangue

não

um filho mergulha salta

flutua antes da palavra gole

antes da criação

um filho insiste

é o filho que vem ao ventre anunciar

é o filho que vem ao peito bater

é dia de festa é dia de chuva é dia de lua é dia de cão

ao filho que não vingou cabe a

estrutura da conjectura a estrutura à ideia glandular

outro filho uma vez mais essa sopa

a frágil trama de gelo sobre a figueira na folha

o filho que sim o filho que chega

perdido entre os próprios pés

cá já estava mergulhando flutuante

o filho que estende a mãozinha ao sol

o sol que cobre o filho antes da folha antes

do gelo antes da casca

um filho de sangue dito

sangue do meu sangue

esse não

meu filho me agasalha me beija as xícaras

meu filho me guarda o hálito e o hálito meu

filho me olha absorto

meu filho meu

hálito um novelo da lã primeira

que todo filho é seiva que todo dia é de chuva

que todo o sangue é motivo que cada motivo

é terra é verbo é estalo é aparição

Niterói, Julho de 2018.

[1] Agradeço aqui nominalmente à Julia Ramôa, Julia Medina, Vivian Almeida, Larissa Vaz, Cristina Viana, Ceci Penido, Gabi Gabiroba e Maria Carol. Também ao Rafael Zacca e ao Heyk Pimenta, por todas as conversas.